咱们应该培育一种新式的大脑:它具有“两层阅览”才能,不管经过电子前言仍是传统前言,它都能够了解最深邃的思维。

MARYANNE WOLF

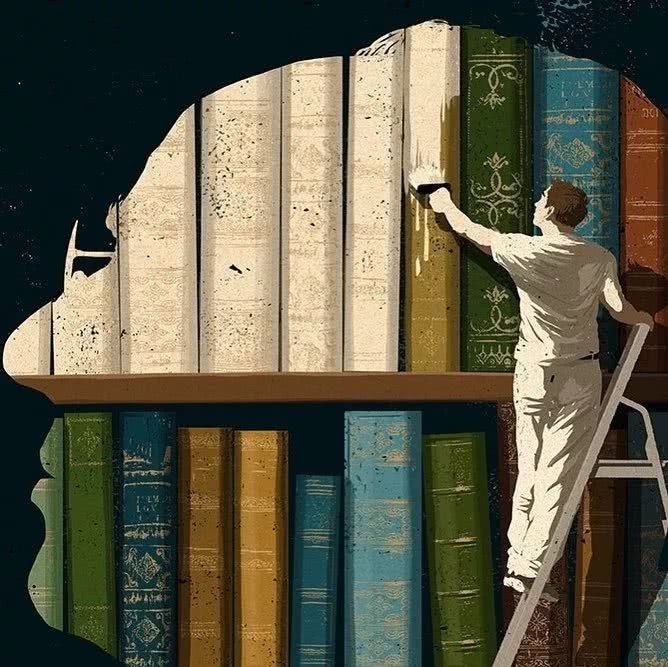

封面:Mark Smith

COGNITIVE SCIENCE认知科学

当大脑略读文本,咱们并没有时刻体会杂乱性,也无法了解别人的感触并感知文字之美。数字年代呼唤着一种新阅览。

下次乘飞机时,留神看一下周围,你会发现——iPad 成为了婴孩的新式安慰奶嘴;刚上学的孩子们在智能手机上读故事,而高年级学生爽性不阅览,折腰曲背沉浸在游戏国际;家长们和一些其他乘客在Kindle上阅览,或许飞快地“刷”着一长串电邮和新闻推送。而绝大多数人没有意识到的是,这个场景中的人们都置身于一场无形的大革命:那些使得大脑能够阅览的神经元回路,正以不易发觉的方法快速改动;从还不会阅览的幼儿到成人中的学术专家,都被卷进其间。

神经科学研讨标明,人类在6000多年前获得了读写才能,大脑也相应地势成了一条新回路。这条回路由一种解码根底信息的简略机制演化而来;从数羊群里的羊开端,咱们逐步开展出极为杂乱的阅览才能。我的研讨致力于解读当下阅览的大脑,力求描绘它怎么促进咱们一些最重要的智力与情感进程的开展:常识内化、类比推理和逻辑推论;换位考虑和共情;批判性剖析以及洞见的生成。现在,国际各地许多前沿研讨都警示着咱们:当咱们转向以数字产品为根底的阅览形式时,这些重要的“深阅览”才能尽数危如累卵。

Davide Bonazzi

这不是一个简略的纸质书与电子书敌对的问题,也不是“科技是把双刃剑”的老生常谈。正如麻省理工学院的学者雪莉·图尔克(Sherry Turkle)所言,让咱们的社会团体犯错的不是改造本身,而是改造时被咱们忽视的那些被损坏、被削弱的东西。在这个印刷文明与数字文明彼此角力的重要时刻,社会有必要正视这样一些问题——哪些专门用于阅览的大脑回路的正逐步萎缩,咱们的儿童和高年级学生未能开展哪些才能,以及咱们咱们能够怎么应对。

科学研讨告知咱们,阅览与视觉或言语不同,阅览回路不是先天的基因蓝图赐予人类的,它需求在环境中开展。不仅如此,它会习惯环境的要求,不同的书写体系或前言特性都会刻画各异的阅览回路。假如干流前言(就像现在的电子前言)鼓舞以快速、多使命处理为导向,并能习惯许多信息的阅览进程,咱们的阅览回路也会朝这个方向挨近。加州大学洛杉矶分校的心理学家帕崔沙·格林菲尔德(Patricia Greenfield)就曾写到,这导致越来越少的时刻和留意力被分配到相对慢速、耗时的深度阅览进程;这些进程包含逻辑推论、批判性剖析和共情等。而所有这些才能都对任何年龄段的学习至关重要。

渐渐的变多的教育界调查报告和心理学、人类学研讨证明了这一点。英语文学学者及教师马克·埃德蒙森(Mark Edmundson)说,许多大学生想尽办法防止阅览19、20世纪的经典文学,由于他们现已没有耐性抵挡篇幅长、密度大、内容通俗的文本。但是,比起这些学生的“认知烦躁”,这一现象之下的深层问题更值得咱们忧虑:许多学生的批判性剖析水平,好像现已无力应对高难度文本所包含的思维与证明的杂乱性。不管是校园的文学或科学阅览资料,仍是遗言、合同以及公投时那些成心写得不流畅难明的问卷,他们或许都难以了解。

多项研讨显现,运用电子屏幕或许现已对高中高年级及大学学生的阅览了解产生了一系列负面的下流效应。挪威斯塔万格的心理学家安妮·曼根(Anne Mangen)及同僚进行了一项研讨,调查不同前言对高中学生了解同一份资料有何影响。曼根的团队让被试阅览短篇小说《珍妮,我的爱》(Jenny, Mon Amour)——这是个性感撩人的爱情故事,学生们一般都喜爱这种情节——然后要求他们答复一些相关问题;一半被试学生在Kindle上阅览,而另一半读平装纸质书。结果是,读印刷品的学生比在屏幕上阅览的了解得更好,并且在罗列细节以及按时刻次序重述情节的使命上,他们表现尤为杰出。

圣何塞州立大学的刘艾明(音译)的一系列研讨显现,阅览的“新常态”是略读,其特征是单词定位和速览文本。现在许多人依照“F”或“Z”字形的轨道阅览,他们先抽取每一段的榜首句话,再据此寻觅余下文本中的关键词。当大脑这样略读时,就会减少分配给深度阅览进程的时刻。也就是说,咱们无暇体会杂乱的意义,无暇了解别人的感触,无暇感触美,更无暇在阅览中发明自己的新思维。

Davide Bonazzi

卡琳·利陶(Karin Littau)和安德鲁·佩柏(Andrew Piper)则留意到了阅览的另一个维度:物质性。利陶、佩柏与曼根着重,对印刷品的触感给信息增添了重要的冗余——这样的冗余赋予了单词“几许结构”,也赋予了文本一种空间上的“在性”(thereness)。佩柏指出,人类需求一种对本身所在时刻与空间的常识,才能够回到某些事物,并经过从头审视有所收成——他称之为“复现的技能”。复现对年青或年长的读者都很重要,由于这牵涉到回到文本某处查看并自我评价了解程度的才能。接下的问题是,当那些因空间在性的匮乏而难以“回视”的青少年略读时,他们对文字的了解又怎么呢?

美国媒体研讨者丽萨·戈恩西(Lisa Guernsey)、美国大学言语学家娜奥米·巴伦(Naomi Baron)以及海法大学认知科学家塔米·卡兹(Tami Katzir)调查了不同信息前言对人们(尤其是年青人群)的影响。卡兹研讨发现,屏幕阅览的负面作用在小学四五年级的学生身上就已有所表现,并且不局限于了解才能,他们共情感的构成也受必定的影响。

咱们的电子文明或许无意间对批判性剖析、共情以及其他一些深度阅览进程带来了“连带损伤”——但问题远非挑选印刷品仍是电子屏幕那么简略。关键在于,咱们经过任何前言的阅览作为全体发生了怎样的改动,而这些改动怎么影响了咱们阅览的方法,乃至怎么重塑了咱们阅览的意图。这更不仅仅关乎年青人的问题。批判性剖析与共情的逐步萎缩影响了每个人。咱们在信息的海洋中长时刻漫游的才能都不如早年。这也迫使咱们回退到了解的未经检视的信息库房,回退到无需剖析也未曾被剖析的地带,结果是——咱们在虚伪信息和煽动性言辞面前毫无防范。

神经科学有一条金科玉律不会因时刻而改动,那就是“要么用它,要么失掉”。这条准则为阅览的大脑的批判性考虑带来了期望,由于它暗示着挑选尚存。阅览的大脑的演化故事远远没有讲完。在这些阅览方法的改变根深柢固之前,咱们已具有了辨认并加以纠正的科学技能手段。只需咱们尽力探清人类究竟会失掉什么,一起注重电子年代赋予咱们的簇新才能,就会发现神往与警诫其实是一枚硬币的双面。

咱们应该培育一种新式的大脑:它具有“两层阅览”才能,不管经过电子前言仍是传统前言,它都能够了解最深邃的思维。这样的大脑能承当许多重担:充满活力的民主社会中的公民能否换位考虑、去伪存真;咱们的子女和孙辈会否具有赏识并发明美的才能;还有,咱们能否从眼下的信息狂流中摆脱出来,找到保持社会杰出工作所必需的常识和才智。

作者:Maryanne Wolf

翻译:有耳

校正:Jon-Lou

修改:sparklegoose,北方

https:///commentisfree/2018/aug/25/skim-reading-new-normal-maryanne-wolf

本文经授权转载自神经实际(ID:neutrality),如需二次转载请联络原作者。

欢迎转发到朋友圈。

筑梦起航,医路向前——中国新高教集团举办2024届毕业生赴中国人民解放

筑梦起航,医路向前——中国新高教集团举办2024届毕业生赴中国人民解放 南京英国留学中介筛选指南,谁家扛住了“辣评”?

南京英国留学中介筛选指南,谁家扛住了“辣评”? SOS ! 高考后申请美国本科来得及,但是这些事情你不能放过!

SOS ! 高考后申请美国本科来得及,但是这些事情你不能放过! 天津传媒学院无终艺术馆揭幕开馆

天津传媒学院无终艺术馆揭幕开馆 ACAA聚焦数字科技,为行业发展注入新活力

ACAA聚焦数字科技,为行业发展注入新活力 港澳台青年文化嘉年华在蓉举办

港澳台青年文化嘉年华在蓉举办 2023年度国考即将开考这些事项考生要了解

2023年度国考即将开考这些事项考生要了解 医教结合研讨会深度探讨孩子学习困难心理健康教育问题

医教结合研讨会深度探讨孩子学习困难心理健康教育问题